Da última vez que vos dirigi a palavra estávamos na estação de Termini, no centro de Roma. Em bom rigor, estava eu e vocês não. Aliás, em excelente rigor, eu também já não estava. Embora estivesse estado. Avancemos. Eram apenas 7 da manhã mas o sol, deliciado pela revelação de uma cabeça higienicamente desbastada por um pente 2, já empreendia com vigor, qual Miguel Ângelo perante um bloco de mármore de Carrara, a sua labuta sobre a mesma. Troquei dinheiro, tomei um café para acompanhar o panino que sobrara da viagem e passei na bilheteira para ver os horários. Precisava de me deslocar até Brindisi, um importante porto natural do Adriático, situado, em utilizando os inefáveis mapas “tem-a-forma-de”*, no tacão da bota**. Aí trataria de apanhar um barco até à Grécia (de borla, pois estava incluído no passe do inter-rail) e depois seguiria novamente por terra até Istambul. De acordo com as informações que recolhi na bilheteira e respeitando as decisões que tomei após uma longa negociação comigo próprio, tinha 14 horas para fazer o que me apetecesse em Roma, uma cidade onde nunca havia estado. Podia ter optado por lá dormir uma noite, adiando por 24 horas a viagem para sul, mas mantive-me firme, durante a tal longa negociação comigo próprio, na intenção de chegar à Turquia o mais rapidamente possível. 14 horas é um período de tempo que suscita sentimentos divergentes consoante o ponto de vista: para um funcionário público pré-Passos Coelho corresponde a dois dias inteiros na repartição, um verdadeiro suplício de Tântalo; para um recém-chegado a uma cidade grande, famosa e nunca antes visitada, representa um dilema de grandes proporções que consiste em optar por uma postura de viajante ou de turista, diferença que não parece relevante aos olhos do comum dos mortais mas que assume um carácter de vida ou morte quando analisada por escritores, artistas, intelectuais e outros vaidosos em geral. A quantidade de tinta e de saliva que já se gastou nesta “magna” polémica dava para encher as catacumbas romanas depois de salutarmente lá enfiar todos aqueles que a alimentam, eu inclusive. Analisemos a argumentação mais corrente…

“O turista vê e o viajante vive” é um dos chavões mais utilizados por todos aqueles que se julgam viajantes a sério. No entanto, algumas pessoas levam a questão mais a peito e não poupam nas munições. Como por exemplo o realizador Werner Herzog, que afirma sem contemplações: “o turismo é um pecado mortal”. Ou então a famosa escritora de viagens irlandesa Dervla Murphy que, antes de partir, estuda atentamente os guias de viagem por forma a conseguir evitar totalmente todas as zonas frequentadas por turistas (em Roma tinha de se meter no sistema de esgotos! E no actual uma vez que no sistema antigo, a Cloaca Maxima construída pelos Reis Tarquínios***, andam certamente japoneses a tirar fotografias). No nosso país, e analisando a obra do Miguel Sousa Tavares, um gajo que viaja, podemos encontrar este texto ilustrativo da posição da intelectualidade sobre o assunto:

“Uma das pessoas que me ensinou a viajar foi a minha mãe. Ensinou-mo com uma simples frase. A única vez que viajámos juntos, fomos a Roma. Estávamos sentados uma tarde na Piazza Navona, o seu local preferido de Roma. Ela bebia um dos seus inúmeros chás diários e há mais de uma hora que ali estávamos, sentados a contemplar a beleza perfeita da praça (…) Mas estávamos ali há demasiado tempo, era a primeira vez que vinha a Roma e tinha, logicamente, alguma pressa de seguir caminho e ir ver outras coisas. Sentindo a minha impaciência, a minha mãe disse-me: "Miguel, viajar é olhar." Até hoje, fiquei sempre cativo desta frase e do que ela implica e compromete o verdadeiro viajante.”

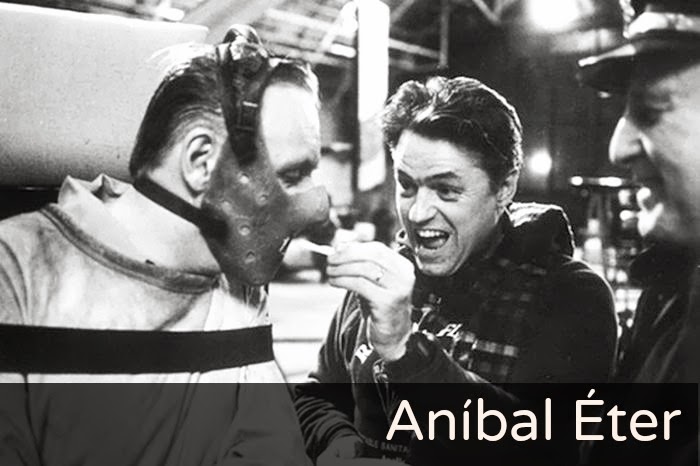

Ou seja, o filho Miguel, ainda turista desejoso de ver o que nunca tinha visto, é moldado in loco pela mãe Sophia, já viajante desejosa de viver os locais por onde passa. Entre andar 150 metros e visitar gratuitamente os Caravaggios da Igreja de São Luís dos Franceses, andar 200 metros e admirar sem custos o fresco do Profeta Isaías pintado por Rafael na Basílica de Santo Agostinho, andar 250 metros e ouvir de borla um concerto de órgão na Igreja de Santo António dos Portugueses, e permanecer imóvel numa esplanada da Navona a beber chás a 10 euros a chávena, Sophia opta pelos chás a 10 euros a chávena. E ensina o filho a fazer o mesmo. E quanto a mim, Aníbal Éter. O que é que a minha mãe me transmitiu sobre viagens, além de me ter ensinado a fugir a sete pés de todos os locais que vendam chá a mais do que, digamos, 3 euros a chávena? Regressemos a Termini: naquele momento em que o sol romano aplicava o maço e o cinzel na minha cabeça, fui forçado, pela segunda vez na vida, a escolher uma postura. Uns anos antes, na primeira vez que saí do país sem ser para ir a Vigo, vi-me em Paris no contexto de uma paragem técnica obrigatória para descanso do motorista a meio de uma viagem de autocarro Porto-Hamburgo. Ciente da vastidão da cidade, fui largado perto da Notre-Dame às nove da manhã com a indicação de estar na Place de la Concorde às seis da tarde para se retomar a viagem. Pensais vós que me sentei num café de Saint-Germain-des-Prés a ler o Le Monde com um cigarro sem filtro no canto da boca? É que nem trinta Sophias conseguiriam segurar-me perante a possibilidade de ver ao vivo, de uma forma rápida, atabalhoada e totalmente parola, tudo aquilo que os meus olhos tinham, durante anos, assimilado em fotografias. Comecei na Île de la Cité (onde o belo Filipe IV se aqueceu com uma fogueira alimentada com o último Grão-Mestre dos Templários; dizem que o Rei devia muito dinheiro aos Templários e que resolveu assim a questão, um pouco como se o Passos Coelho enfiasse a Christine Lagarde numa das lareiras de São Bento), passei pelo Hôtel de Ville e pelo Centro Pompidou (à semelhança de algumas pessoas, é muito mais bonito visto por trás do que pela frente), meti-me pela Rua de Rivoli até ao Louvre (onde naturalmente não entrei), fui ver a Ópera Garnier (por fora, claro, que ouvir líricos ocupa muito tempo), caminhei por uma das grandes boulevards até à Igreja de la Madeleine, sentei-me a descansar na Concorde (não resisti a tirar uma foto típica, parecida com esta, que confunde pela perspectiva as alturas do candeeiro, do Obelisco de Luxor e da Torre Eiffel; meu Deus, sou um turista tão ridiculamente previsível que quase fico envergonhado),

percorri os Campos Elísios de ponta a ponta, subi ao topo do Arco do Triunfo para aproveitar uma das melhores vistas de Paris (clichés atrás de clichés, a Sophia teria de fumar o dobro dos cigarros para me conseguir aturar), avancei até ao Trocadéro onde absorvi, à maneira de Hitler em 1940, a engenharia da Torre Eiffel, segui para os Invalides, atravessei a famosa Ponte Alexandre III, seguida do Petit e do Grand Palais e, finalmente, sentei-me no Jardim das Tulherias à espera do autocarro, com as pernas desfeitas e a alma cheia.

|

| Trocadéro, 1940 |

Vi muito e “vivi” pouco. Fui superficial e absorvi apenas alguns dos pormenores de tamanha beleza. Não entrei sequer em nenhum meio de transporte, uma boa maneira de conhecer as características da população de uma cidade mas não a cidade em si. Poderia ter sido de outra forma? Não. Entretanto já fui mais vezes a Paris e a postura foi diferente, dando lugar a visitas demoradas a museus, lojas e livrarias, passeios a pé em registo de flâneur e alívio do prurido da micose em esplanadas variadas. Mas não é natural que uma pessoa, principalmente se for curiosa, consiga ser viajante antes de ter sido turista e que se sinta feliz a “viver” descontraidamente um local sem ter visto apressadamente todos os outros que se encontram nas redondezas.

Toda esta conversa, como já devem ter percebido, serve apenas para introduzir a descrição do meu primeiro (e durante alguns anos, único) dia em Roma, em que vi tanta coisa que vocês vão pensar que eu sou um mentiroso do caralho, quando, na verdade, sou do caralho mas sem ser mentiroso. Foi um autêntico veni, vidi, vidi. E, para concluir, vidi! Mas o relato fica para a próxima…

(continua)

* existem mapas políticos, mapas físicos e mapas “tem-a-forma-de”

** se a Itália é uma bota, a Suécia é uma pila, a Finlândia é o escroto da Suécia e a Dinamarca é a gotinha de xixi que cai invariavelmente no fim da micção.

|

| Não me perguntem o que é a Noruega uma vez que não sei; espero sinceramente que não seja nenhuma doença |

*** uma dinastia de Reis etruscos

Sem comentários:

Enviar um comentário